在命运的十字路口,有人因挫折倒下,有人却将伤痕铸成铠甲。张小凡的人生始于一场意外——五岁时的一场车祸让他永远失去了左腿,却在十八年后站上了奥运体操冠军领奖台。这条荆棘之路,交织着汗水与泪水,见证了人类意志的极限突破。从被判定终身无法正常行走的残疾少年,到在鞍马上完成惊世三周转体动作的体操王者,他用残缺的身体创造了完美的竞技艺术。这场震撼世界的逆袭,不仅重新定义了体育精神,更向世人证明:生命的桎梏从来不在躯体,而在能否点燃灵魂的光芒。

消毒水气味弥漫的病房里,五岁的张小凡盯着空荡荡的裤管,哭喊着要找回自己的左腿。父亲握着他冰凉的小手,在石膏墙面上画下两个歪扭的脚印:“以后爸爸当你的左腿。”那时的他不知道,这个承诺将支撑起怎样的未来。半年后,当他拄着儿童拐杖摔倒在幼儿园门口时,围观孩童的窃笑像钢针扎进心里。

母亲辞去工作,每天陪他在复健室与各种器械搏斗。有次物理治疗师为他安装假肢时,金属支架突然崩开,锋利的零件在膝盖划出血痕。他咬着毛巾不肯哭出声,却在深夜听见父母压抑的啜泣时,把脸埋进被子颤抖。十二岁生日那天,电视里回放奥运体操比赛,运动员腾空时的抛物线点亮了他的瞳孔。

命运的转折发生在初中操场。那天体育课自由活动,他倚着单杠看同学翻腾,体育老师突然说:“要不要试试用双手支撑?”当身体第一次悬空倒立,血液倒流的眩晕感中,他触摸到了久违的自由。那天回家,他在日记本上写道:“如果注定要飞翔,少一只翅膀就用力拍打另一只。”

省残疾人运动队的训练馆里,张小凡的假肢与双杠碰撞出独特节奏。教练发现这个少年总是最后离开场馆,深夜的月光下,他反复练习单臂大回环,直到缠着纱布的手掌渗出血迹。有次训练后脱假肢时,残肢创面已与硅胶套黏连,医护人员用生理盐水冲洗了四十分钟才分离。

2016年备战残奥会期间,他在完成托马斯全旋时失去平衡,后脑重重撞在鞍马上。监控视频显示,他在地上躺了三十秒后,竟颤抖着爬起来继续动作编排。那次脑震荡让他呕吐了整晚,却在次日五点准时出现在晨训场。队友记得他总说:“疼痛是身体在提醒我还活着。”

为了弥补下肢力量不足,他自创了“悬挂式核心训练法”。用特制腰带将自己吊在单杠上,仅凭上半身完成整套动作。有次腰带突然断裂,他从三米高处跌落,却在医院醒来后第一句话就问:“离队里测试还有几天?”这种近乎偏执的坚持,最终打磨出惊人的控制力——他的空中姿态比健全运动员更稳定精准。

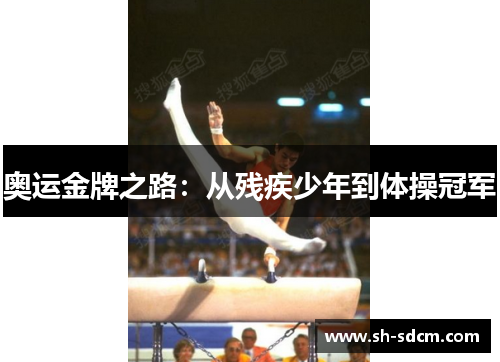

东京奥运资格赛上,张小凡的登场引发骚动。当他在双杠区拆下假肢时,有裁判皱眉摇头。音乐响起瞬间,他如猎豹般跃上器械,残缺的身体在杠间划出流畅弧线。完成高难度“科尔曼空翻”时,摄影机捕捉到假肢连接处迸出的血珠在空中划过的轨迹。

决赛当日,他选择了风险值满分的自选动作。倒立十字支撑接单臂慢起手倒立时,镜头推近他暴起青筋的手臂。解说员突然噤声——所有人才发现他的右小腿也在轻微颤抖。当最后以单手支撑完成720度旋下稳稳落地时,裁判席接连亮出9.8的高分。

电子raybet颁奖仪式上,金牌挂上脖颈的刹那,张小凡突然将假肢举过头顶。这个即兴动作被媒体称为“最震撼的胜利宣言”。混合采访区里,他摸着冰凉的奖牌说道:“我不是战胜了谁,只是证明残缺不等于缺陷。”这句话后来被镌刻在国家训练馆的冠军墙上。

退役后的张小凡在山区小学修建了十所体操教室。有次他示范动作时假肢卡在平衡木缝隙中,孩子们紧张地屏住呼吸,却见他笑着卸下器械,单腿完成了整套示范。那个瞬间,三十多个孩子眼中燃起了从未有过的光亮。现在这些教室里走出了六位省级青少年冠军。

他创立的“无界体育基金”已帮助两千多名残疾儿童接触专业训练。基金会的标志是他设计的抽象图案:半截翅膀托起完整太阳。在最近的项目展示会上,有位装上新型运动假肢的女孩表演了自由操,落地时高喊:“张教练,看我飞起来了!”现场掌声持续了五分钟。

当媒体追问成功的秘诀,张小凡总指向训练馆墙上的电子钟:“那里显示的不是时间,是累计训练小时数。我的数字停在25879小时,但更多人的数字正在跳动。”如今在他指导下,有三位截肢运动员入选国家集训队,其中十五岁的李悦正在复刻他当年的传奇。

总结:

张小凡的故事颠覆了传统的强者叙事。当世人惊叹于他在鞍马上完成的物理奇迹时,往往忽略了更深层的心理革命——那个在绝望中学会与残缺共处的少年,最终将生命裂缝变成了光照进来的地方。他的金牌之路,实则是场关于自我认知的漫长修行,证明真正的超越从不是战胜他人,而是重构命运的坐标系。

从借助假肢重新站立,到打破肢体局限创造体操美学,这条荆棘之路绽放出震撼人心的精神之花。当颁奖台上升起国旗的时刻,世界看到的不仅是竞技胜利,更是人类意志对生命局限的华丽突围。这或许就是奥林匹克精神最本质的诠释:在看似不可能处开掘可能,让每个不屈的灵魂都能找到属于自己的巅峰。

留言框-